雖然中海已成為擴儲領頭羊之一,但從目前态勢看,“利潤之戰”仍在持續。

編者按:2023年,是中國經濟在三年疫情後的第一年,身處諸多外部環境和内部發展的壓力,但經歷艱難,我們更應堅定信心。

在谷底,走向上的路。觀點新媒體繼續策劃和推出年度繫列報道——“谷底一年”,以求全面與深刻聚焦在困難時期里,優秀企業群體的堅強與堅韌,它們遭遇坎坷,心向美好。

與此同時,我們亦将繼續對話一批具有全球視野和豐富學識的經濟學者與行業領袖,從他們的角度,解讀中國經濟與行業未來發展。

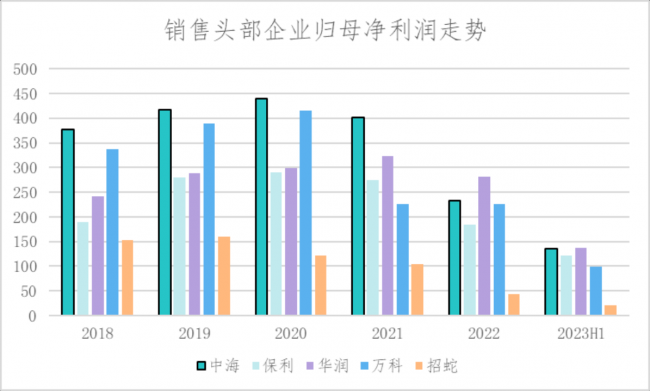

觀點網 地産行業利潤下滑,已成為衆企業的普遍現象。

受限于此前較高的獲地成本,疊加行業下行與項目結算周期影響,企業利潤率下降在所難免。

中海同樣無法獨善其身。

雖然曾憑借較強的土地成本、建築成本和期間費用控制能力,使自身盈利能力始終優于同業。

但自2022财年以來,中海歸母淨利潤金額被華潤置地超越,失去了“利潤王”的位置,随即進入“保衛利潤”之戰。

大浪之中

2023年,房地産市場供求關繫出現了重大變化,相應政策也作出了調整。

僅僅回顧這一年,我們看到各地政府發布了接近600條房地産刺激政策,市場出現短暫回調,但下行趨勢並未得到明顯改善。

政治局在7月召開的會議上提出了“适應我國房地産市場供求關繫發生重大變化的新形勢”的要求,這意味着房地産市場格局将進一步重塑。

從2023年銷售情況來看,房地産企業的頭部集聚效應更加明顯,業績相對穩定。

許多企業在年中業績會時表态“不會調整年初制定的銷售目標指引”,中海也是“不調整”隊伍中的一員。

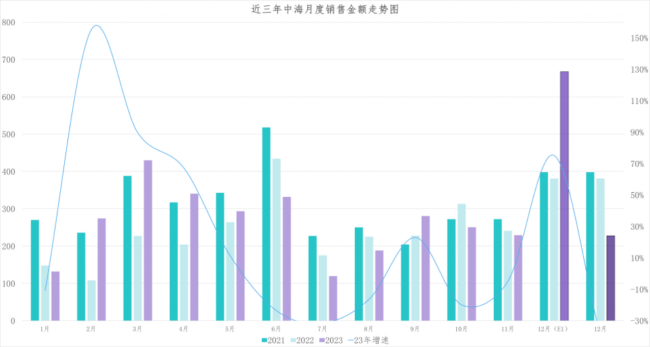

數據來源:觀點指數整理、企業公告

2023年1月至12月,中海銷售較上年呈現穩定态勢。其中分别錄得合約物業銷售金額約人民币3098.1億元,相應累計已售樓面面積約1335.69萬平方米,分别按年上升5.1%及下降3.7%。

據觀點新媒體此前報道,2023年初,中海制定了非常積極的增長目標——2023年銷售增長20%,權益土地投資預算雙位數增長。

意味着,2023年全年中海要實現銷售金額3538億元,最終完成目標的87.6%,未達到9成水平。

從單月銷售走勢來看,中海銷售金額上行周期集中在2023年開年後的“小陽春”。其中2月份銷售金額為近三年新高,錄得274.2億元,按年增加155.30%。此後的3、4月繼續保持熱銷态勢,三個月平均同比增速為104.03%。

6月份是銷售分界線,直至中期報告時年度銷售增長目標不僅能夠完成,甚至錄得同比30%以上增長,這也是中海彼時不調整年度目標的底氣。

從6月份開始,中海銷售金額再次回到下行态勢,僅在9月份有短暫擡頭。6-11月銷售金額平均同比增速為-12.2%。

盡管上半年有着不錯的增速,但全年要達成業績增長目標,依然有着不小的壓力。

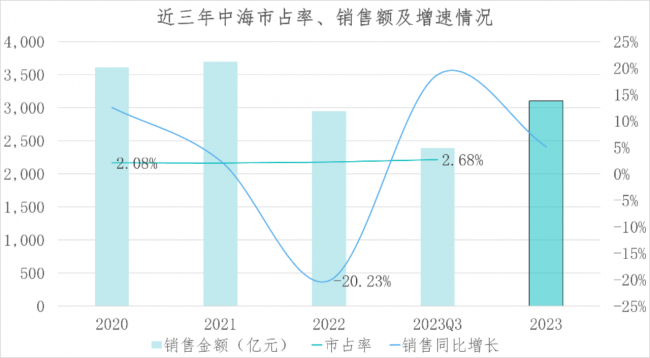

數據來源:觀點指數整理、企業公告

2023年以來,随着中海進入到恢復調整期,市占率跟随銷售增速呈現出逐步提升态勢。

截至2023年三季度,中海市占率為2.68%,較2022年末增長0.47個百分點,為2014年以來最高值。此外,2023年截至11月11.8%的銷售增速表現,優于期内全國商品房成交金額降幅4.3%的大趨勢。

市占率數字的提升,最明顯表現是銷售排名。根據觀點指數發布的房地産企業銷售表現報告,中海已成為2023年度權益銷售金額的亞軍。

觀點指數報告顯示,2023年1-12月,中海權益銷售排名從年初的第五名上升至第二名,先後完成對華潤、萬科、碧桂園的超越。

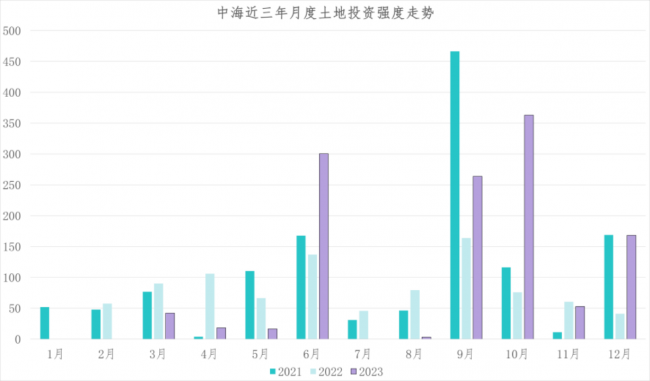

數據來源:觀點指數整理、企業公告

土地儲備方面,已經成為中海規模擴張的助力,但需要在增長訴求與土儲存量之間尋找平衡。

因此,中海2023年的選擇,上半場拿地審慎,下半場放開手腳。不僅花費重金大手筆拿地,並且集中在核心城市的核心闆塊。

偏愛貴魚

“地王”的上一波熱潮還是在2016年,彼時閩繫房企以及民營企業作為主力;歷經大調控時代後,這部分企業的身影已然淡出土地市場。

進入2023年,頭部國央企開啟對一二線城市資源的争奪,不乏多個百億地塊拍出。

其中,最為顯眼的企業之一是中海,不僅達到了權益投資超千億,更是在6月末發布海報指出,達成24小時内拿地225億的紀錄。

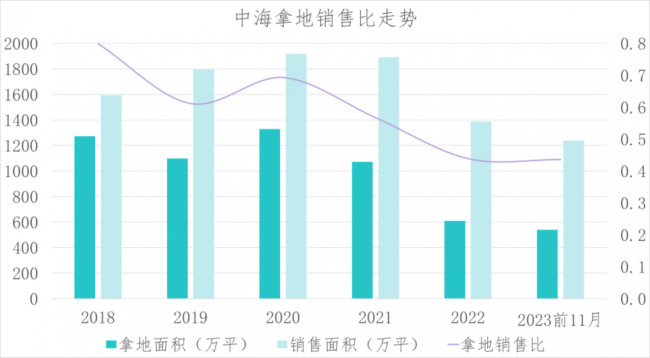

數據來源:觀點指數整理、企業公告

據觀點新媒體統計,截至11月,中海在土地市場的權益投資金額達1060億元,按年增長20.28%。

2023年初,中海在業績會提及,要達成土地投資雙位數增長。折算下來,2023年至少要在土地市場斥資1217億元拿地,權益地價也需達到950億元。

如此看來,中海也已提前一個月完成土地投資雙位數增長的KPI。若是加上12月權益投資額168億元,土地投資同比增速達到了20%。

從觀點新媒體整理數據圖表中,不難看出2023年中海土地投拓呈現出短時間並發的特點。其中,主要集中在6月、9月、10月和12月,且整個上半年土地權益投資額甚至沒達到400億元,僅為377億元。

因此,下半年便開始了加速拿地模式。

特别是10月份,單月完成362.88億元權益土地投資,繫2023年投資強度最高的月份,落子區域集中在北京、上海、蘇州、濟南等一線和強二線城市。

觀點指數發布的房企新增土儲報告中,2023年1-11月,在新增權益土儲上,中海僅落後于保利發展,錄得562萬平方米,二者相差120.5萬平方米;而在新增權益金額方面,二者差距進一步收緊,中海錄得1058.4億元,保利則是1084.8億元。

期内,中海實現土地投資單價為1.88萬元每平方米,而保利則是1.58萬元每平米。相較保利,中海貨值更傾向核心城市的高能級區域。

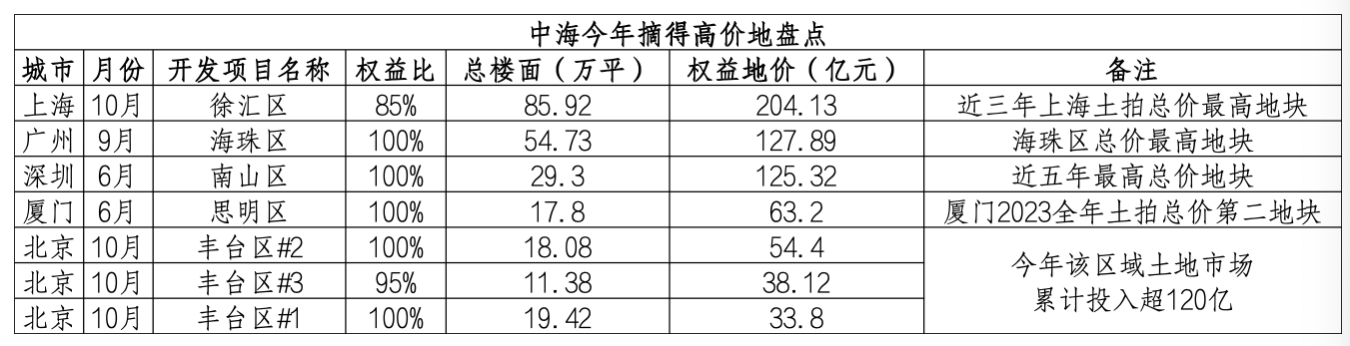

數據來源:觀點指數整理、企業公告

中海地産在一線城市頻繁奪得價值百億地塊,這一繫列行動也契合了顔建國在2023年中期業績會上提出的投資戰略意圖。

彼時,中海發展董事局主席顔建國強調,下半年将進一步增加對核心城市的投資,並積極主動尋找並購機會,以确保公司持續穩中求進的發展态勢。

中海地産行政總裁張智超則表示,投資策略方面,中海将始終堅持“三個主流”的原則:投資于主流城市、主流地段和主流項目。公司将嚴守投資紀律和投資尺度,以保證投資的有效性和可持續性。

從上圖中海摘得高價地塊的節點,與自身投資高峰月份也是契合的。截至目前,中海在北上廣深四個城市的土地權益投資額均超120億元,上海徐匯區地塊更是來到了204億元。

可以說,正是這些超百億甚至200億地塊的競得,才快速拉高了投資權益額,僅是上圖7宗地塊的權益投資金額,就達到投資增長要求的近7成。

按照目前的投拓強度,觀點新媒體預計中海投資強度将恢復至2020-2021年水平。

數據來源:觀點指數整理、企業公告

如果以拿地面積/銷售面積作為指標,中海2022年全市場拿地意願不強的背景下,仍然保持了較高的投資強度,錄得拿地銷售比為0.439。

進入2023年,整體拿地銷售比雖不及2021年同期水平,但也保持了2022年同等水平。截至11月,中海錄得權益新增建面539.56萬平方米,銷售面積1237.35萬平方米,拿地銷售比為0.436。

雖然中海已成為擴儲領頭羊之一,但從目前态勢看,“利潤之戰”仍在持續。

保衛利潤

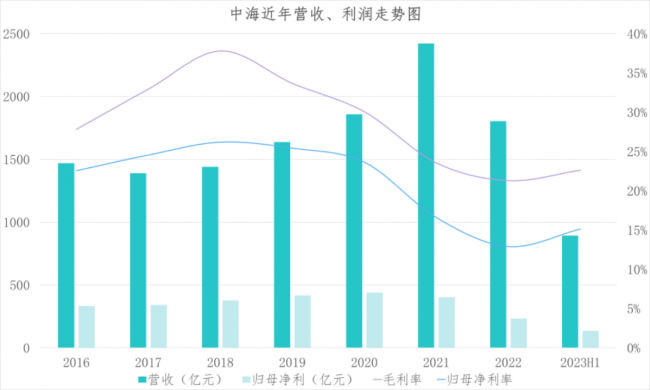

觀點新媒體觀察,從2022年開始,中海的利潤表現不及華潤置地。

2022财年,中海核心淨利潤為244億元,低于華潤置地的280.9億元。與此同時,毛利率也從2018年最高峰時期接近38%水平,降至2023年中期的22.61%。

這種變化引發了業界的關注和讨論。

利潤下滑趨勢讓外界開始重新評估中海在市場中的競争力,而華潤置地成為了目前最具盈利能力的房地産企業,無疑也給整個行業帶來了新的思考。

中海過去幾年的利潤下降可能是由多種因素造成的,除了市場競争加劇、政策環境變化以及行業下行這些普遍原因,特殊内因還有來自單一的房地産開發收入,也有匯兌損失所帶來的利潤侵蝕。

除此之外,目前行情之下能否消化掉已獲取的高總地價、高溢價地塊也是一個重要命題——這些地塊既可能是高利潤的保證,也可能是侵蝕利潤的存在。

數據來源:觀點指數整理、企業公告

從歷史趨勢看,顔建國2017年重回中海後,的确在後續五年帶領公司有着不俗的增長成績。與此同時,中海保持自身在運營成本的精細化管控,一直穩坐“利潤王”寶座。

自2022年開始,華潤置地超過中海,成為“利潤王”。而在此前4年里,中海一直保持着年均400億元左右的歸母淨利潤水平。截至2023年中期,中海依舊沒能超越華潤,奪回屬于自己的位置。

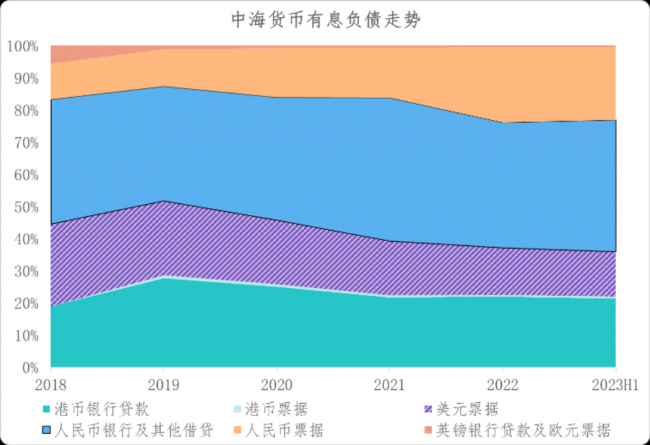

美元加息影響方面,即借了外債的房企,需把賺到的人民币兌換成相應的外币實現償債,加息所帶來的成本提升及匯率變化,反映在财報中内便是匯兌損失。

2022财年,中海錄得總借款金額2703.9億元借款,其中人民币債務占比62.6%,港币、美元、英鎊組成的外币債務占比37.4%。這意味着,由于匯率波動,中海該财政年度賬面上已經産生了51.79億元匯兌損失,而上年同期則是錄得24.6億元的收益。

到了2023年中期,中海繼續保持在匯兌損失的持續虧損,但虧損幅度較上年同期有所降低。期内,錄得外币匯兌淨虧損20.74億元,按年減虧8.53億元。在加上資本化外币借貸之匯兌虧損情境下,仍錄得17.30億元虧損。

中海也指出,目前對于匯率管理以自然對沖為主,沒有參與任何衍生金融工具投機交易,但将審慎考慮是否于适當時候進行貨币和利率掉期安排,以對沖相應的風險。

其次是2022财年,中海還對存貨及相關款項進行計提減值,進而加大了壓力。該财年,中海分别對物業存貨減值準備15.2億元,對應收合營公司款減值準備13.27億元,而上年同期該公司並未做相關計提處理。2023年中期,也尚未對上述兩項進行減值準備。

數據來源:觀點指數整理、企業公告

從負債結構上看,其實自2019年開始,中海便有意壓縮美元票據規模,轉向人民币及港币。截至到2023年中期,中海在人民币、港币、美元票據及英鎊歐元票據的占比分别為63.60%、22.00%、14.00%及0.4%。

除此之外,若繼續拿華潤置地作比較的話,中海商業為代表的持續性經營項目對業績的支撐作用還有較大空間。

以華潤置地為例,2023年上半年之所以能夠實現收入及盈利增長,主要來自經營性不動産業務的有力支撐。這其中,華潤置地萬象繫購物中心成為業績穩定器。

對于中海來說,2023年上半年商業業務收入為29.5億元,同期華潤置地收入則是107.2億元,二者有着2.6倍的差距。

雖然2023年初時手顔建國也曾提出商業收入增長30%的要求,截至該年中期提升了11.3%,還有一段較長的路要走。

谷底一年 | 在谷底,走向上的路。

免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。

撰文:黃指南

審校:勞蓉蓉