這些人的離去應該只是很正常的人員流動,但也引人深思:物業行業如何留住科技人才?

觀點網 過去幾年中,整個物業行業慢慢地開始進入到智能化、信息化時代。

物業社區的現場服務場景中,可以看到越來越多機械設備和人共同來完成現場的作業,物業所涉及到的服務當中,包括保安、保潔、通行、客服等,都出現了大量的人機協同、數字化、智能化的應用。

在物業+科技領域内,萬物雲是當中的佼佼者,也是将科技手段運用得最為得心應手的物企之一。這不論從公司自身定位、科技業務收入、外界評價都可見一斑,因此業内如是評價:物業公司中最會做科技的,科技公司中最會做服務的。

物聊社近期了解到,萬物雲當初聘請的幾位科技專家離職,包括段勁竹、孫偉、劉明岩、袁戟博士等人。

這些人的離去或許只是很正常的人員流動,但也引人深思:物業行業如何留住科技人才?

人才流動

2020年10月,萬科物業正式更名為萬物雲,公司logo也變得更具科技風。

要想發展科技能力,就離不開人才的培養,然而物業行業整體比較缺乏人才資源,科技人才在行業當中根本就供不應求。

作為一家上市企業,萬物雲很重視員工,也很看重人才。

2022年9月29日上市敲鑼那天,萬物雲派了六個人一起執錘,有意思的是,這六個人里面並沒有為大衆所熟知的朱保全或者郁亮等人,而是六張完全陌生的面孔——楊鑫、陳惠荣、周珂銳、袁嘉妮、袁戟和謝燕玉。

這六個人是萬物雲内部的六個“工種”代表,比如前介專家楊鑫代表的是工程師,萬科物業元老級員工;陳惠荣是超高層物管領域專家,萬物梁行代表人物;周珂銳是市場拓展的扛旗者,萬物為家靈魂人物;而袁戟則是萬物雲“算法一哥”,所對應的正是科技闆塊。

袁戟是萬物雲空間科技研究院負責人、AI實驗室負責人,主要負責兩類工作,一是計算機圖像(CV類)算法的應用。另一部分工作是研究調度類算法。

讓人沒想到的是,袁戟卻在近期離開了萬物雲。據接近萬物雲的業内人士透露,除了袁戟博士外,段勁竹、孫偉、劉明岩幾名科技團隊人員過去2年也陸續離開了萬物雲。

相比于袁戟,另外三人顯得更為神秘,甚至連許多公司内部人員也不了解他們。其中,僅有萬睿科技的孫偉偶有在公開場合露面。據了解,孫偉也是從互聯網“轉行”到物業中來,他曾先後任職于三星、華為。不過,孫偉在去年就已經離職。

有業内人士分析稱這應該屬于是正常的人員流動,並非是因為公司内部出現了什麼問題。從整個行業來看,物業行業想留住人才,依然是很困難的事情。

物業本就是人員流動性大的一個行業,而當物企與互聯網企業争搶人才時,物企更是會處于劣勢。

一方面是因為物企本身對科技人才吸引力不足。盡管這幾年有所好轉,但依舊比不上互聯網企業給出的條件。

另一方面,物企所需要的更多是兼具物聯網知識與物業服務經驗的符合型人才,然而現實往往是懂技術者不懂服務,懂服務者不擅技術,這也成為了科技人才的一道跨界門檻。

此外,從行業本身出發,随着房地産行業進入調整期,物業行業自身也出現了一定的頹勢,行業未來的不确定性容易引發人員出走。

與之相對的是,互聯網企業近些年來卻是蒸蒸日上,特别是AI橫空出世,颠覆了傳統互聯網行業,成為了下一個時代風口。

此消彼長之下,兩個行業本就不平衡的人才競争優勢将進一步拉開差距,物業行業對科技人才的吸引力再度被“打回原形”。

科技後篇

回歸到企業本身,科技發展能力所受到的影響並不是很嚴重,因為經過多年投入發展,早已累積了龐大的科技人力資源。

萬物雲在轉型過程中,IT工程師團隊從最初的1人發展到近千人,實現了人員結構的持續叠代。好的一面是,依托豐富的業務場景吸引了一批IT技術人才,同時也讓人力資源體繫具備了與科技大廠競争的實力。

經過近10年發展,萬物雲的科技能力已發生翻天覆地變化:例如,其年度财報可實現T+3的時效性,這一效率在全球企業中都是領先的;又如在大模型應用領域,AI智能管家已覆蓋超過3000個項目。

在發展過程中,團隊的技術背景不斷叠代——從傳統ERP開發到移動互聯網,從小模型算法演進至大模型應用。萬物雲並非純粹的研發部門,作為商業企業,研發後的運營能力更為關鍵,能夠适應這一要求的員工會在公司持續成長和發展。

萬物雲科技轉型的成功標志之一,是對科技團隊形成了成熟的用人觀。科技人員不再是稀缺資源,而是與其他背景的同事平等共存,共同推動業務發展。

因此,相比于上市物企,萬物雲更喜歡被稱作是一家科技公司,給自己的定位是一家科技引領的資産服務商,致力于打造産業級共享服務平台,基于空間物聯技術及應用,構建産業互聯生态。

“做科技找死,不做科技等死。”這是十幾年前朱保全說出的經典台詞,這代表了萬物雲十分重視科技能力的培養。

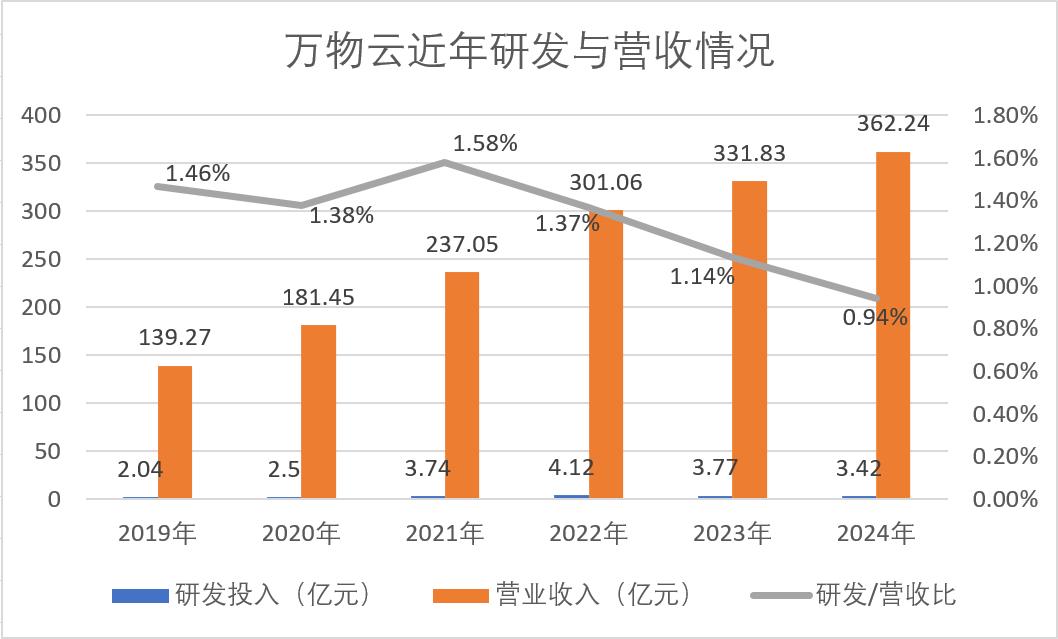

自2013年開始,萬物雲每年都會将營收的1-1.5%投入到空間科技能力研發與建設中,從最初的幾百萬到如今的幾億,投入資金規模越來越大。

2019年至2022年,萬物雲研發成本分别為2.04億元、2.5億元、3.74億元、4.1億元,遠超其他頭部物企。不過近兩年公司研發投入規模略有下降,随着營收規模的增長,科技研發占營收比例也在下降。

多年來的重金投入,為萬物雲帶來了飽滿的科技“碩果”,目前已打造出靈石邊緣服務器、RTC平台、萬雲星塵、六朵雲、百川引擎、黑貓繫列、鳳梨一号等産品。

與此同時,萬物雲科技應用已滲透到物業服務全鍊條,在提升運營效率、優化人力結構、拓展收入來源等方面都産生了一定的效果。

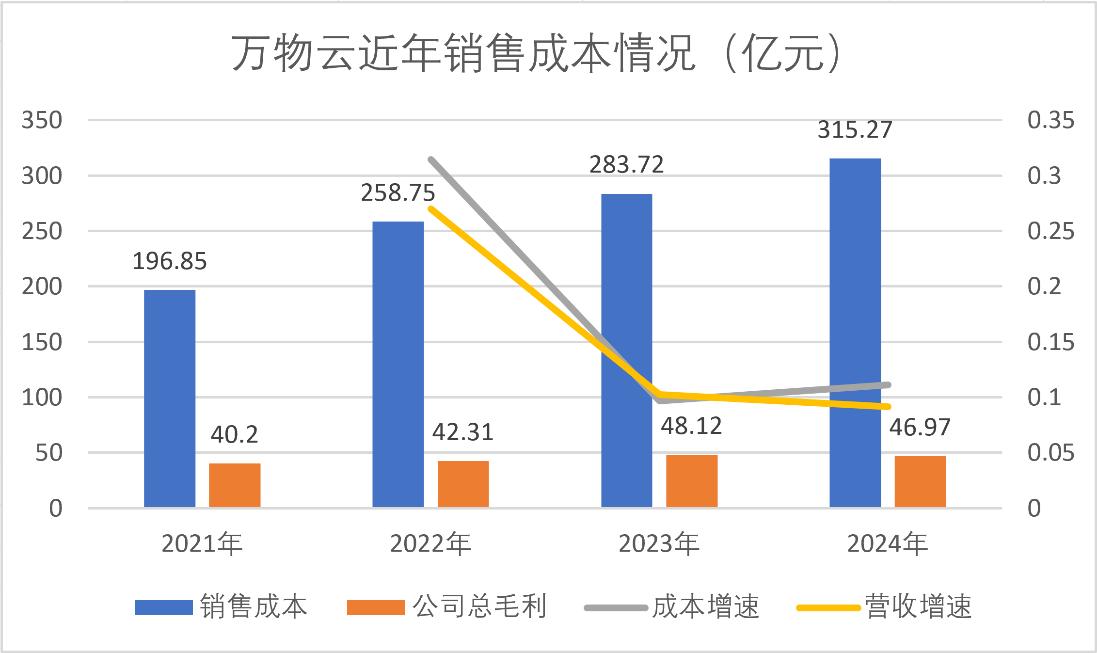

比如在蝶城改造方面,實現已改造區域住宅物業服務毛利率提升1.3個百分點,單項目運營成本降低約8%;人力結構優化方面,今年内完成135個項目智能客服推廣,人工客服需求減少50%。

近日,萬物雲通過自研的GC平台衍生出的首批AI員工也已正式上崗,包括蝶城發展中心的AI總經理、祥盈企服的AI智能報銷、萬睿科技的園區運營AI助手等。

科技投入為萬物雲帶來的最直接的産出,則是“人工智能物聯網”(AIoT)解決方案和“業務流程即服務”(BPaaS)解決方案。

從上述圖表可以看到,萬物雲近年來自AIoT及BPaaS業務的收入不斷在增長,且占公司總營收的比例基本穩定在8.4%水平。

但也要看到,該業務收入增長率不可避免地踩了刹車,該業務毛利規模于2024年也出現了細微的縮減。

去年底,萬科物業推出了彈性定價産品,但彈性定價産品依賴于公司AIoT設備(如靈石繫統)及數字化基礎設施,需持續投入研發與改造,這或将進入加大公司的經營成本。

未來,萬物雲依然打算“重倉”科技闆塊。2024年報中的《致股東:AI的代價》指出:“並非業績增長即是未來,轉型中的能力建設至關重要,‘資産管理能力,AI應用能力,綠色低碳能力’将作為萬物雲的關鍵能力建設方向。”

這封致股東信還指出,公司能力建設的第一點就是人工智能的應用,而且是“迫在眉睫”。

免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。

撰文:黃金土

審校:徐耀輝